掛金

+ 内容をすべて表示

- Q.掛金(保険料)額はどのように計算されますか。

- A.

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担金)」によって賄われています。

このため、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます。)及び福祉事業に必要な費用に充てるため、介護納付金の納付に必要な費用を併せて、組合員と地方公共団体とが掛金(保険料)・負担金を拠出しています。

掛金(保険料)は、組合員の報酬を基に算出される標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に定められた率を乗じた額です。

この場合の掛金(保険料)と負担金の率は、各共済組合毎に算定されます。

また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます。)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員等共済組合連合会の定款で定められています。

- Q.掛金(保険料)はどのように徴収されますか。

- A.

掛金(保険料)は、組合員となった月(介護に係る掛金は40歳に達した月)から、組合員の資格を喪失した日(介護に係る掛金は65才に達した日)の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。

したがって、月の途中で採用された(組合員となった)場合でも、1か月分の掛金が徴収されます。

掛金(保険料)は各給与支給機関において毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

- Q.被扶養者にも掛金はかかるのですか。

- A.

掛金の負担はありません。

- Q.月の途中に加入、または退職したときの掛金(保険料)・負担金はどうなりますか。

- A.

掛金(保険料)・負担金は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで月単位で徴収されます。

したがって、月の途中に加入した場合は当月分の掛金(保険料)・負担金が徴収されます。月の中途で退職した場合(組合員となった月を除く。)は、その月の掛金(保険料)・負担金は徴収されません。

- Q.産前産後の掛金(保険料)は免除されるそうですが、免除期間を教えてください。

- A.

産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間の組合員本人の掛金(保険料)は、申出により免除されます。

- ※産前産後休業期間とは、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、特別休暇の産前産後休暇を取得した期間です。

- Q.産前産後休業掛金免除について、出産予定日で届出を提出した後、出産後に改めて届出が必要ですか。

- A.

出産予定日と出産日とで、早い日が免除期間の起算日となりますので、出産後は速やかに「産前産後休業掛金免除(変更)申出書」の提出をお願いします。

- Q.月の途中で育児休業となった場合または月の途中で復職した場合の掛金の計算はどのようになるのでしょうか。

- A.

育児休業を開始した日の属する月から免除となります。

ただし、育児休業の開始日と終了日の翌日が同一月で、かつ、その育児休業の日数が14日以上ない場合は、免除の対象月とならず掛金が徴収されます。

逆に月の途中に復職した場合は、その月の掛金は徴収します。

- Q.掛金(保険料)が免除されると将来受け取る年金額も減るのですか。

- A.

産前産後・育児休業中の掛金の免除により年金額が減額されることはありません。

- Q.休職中のため、報酬の支給がありません。掛金(保険料)は免除になりませんか。

- A.

介護や病気による休職や停職等の理由により報酬の全部又は一部の支給がない場合であっても、免除の対象とはなりません。

- Q.育児休業中の掛金(保険料)は免除されるそうですが、その期間を教えてください。

- A.

育児休業期間中(ただし、育児休業の対象となる子が3歳に達するまで)の組合員本人の掛金(保険料)は、申出により免除されます。

また、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に14日以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)が免除されます。

なお、期末手当等に係る掛金(保険料)については、手当支給月の月末時点で育児休業を取得しており、かつ1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

- ※1か月超は暦日で判定します。

- Q.育児休業掛金免除について、最初に届出した免除期間が変更になる場合、改めて届出が必要ですか。

- A.

当初の届出期間から変更になる場合は、必ず「育児休業掛金免除(変更)申出書」の提出をお願いします。

- Q.任意継続掛金の額及び納入方法を教えてください。

- A.

任意継続組合員の掛金は、在職中のような地方公共団体の負担がなくなります。

したがって、任意継続組合員の掛金は「組合員の掛金の金額」と「地方公共団体の負担金の金額」を合計(介護保険の第2号被保険者にあっては、介護保険料を含む金額)したものになります。

納入方法は、共済組合指定の振込用紙による払込みになります。

また、払込区分としては、1年前納(4月~翌3月分)、半年前納(4月~9月分・10月~翌3月分)、毎月払いが選択できます。

- Q.任意継続組合員制度と国民健康保険を比較するとどちらにメリットがありますか。

- A.

医療費の自己負担割合はどちらも本人・家族ともに3割負担となり、変わりありません(小学校入学前は2割)。

掛金(保険料)については、任意継続掛金は、退職時の標準報酬の月額と定款で定める額とどちらか低い額により算定します。国民健康保険の保険料は、加入世帯を単位として、平等割のほか、加入する家族数、前年度所得を基準にして算定します。基本的に、退職後1年目は、任意継続掛金の方が安くなり、前年所得が低くなる2年目からは国民健康保険の保険料の方が安くなります(その方の所得等によって国民健康保険の保険料が算出されますので、事前に居住地の国民健康保険窓口にお問い合わせください。)。

また、給付については、任意継続組合員には短期給付に附加給付がありますが、国民健康保険には附加給付がありません。

この附加給付制度の有無と掛金(保険料)の額をもとに判断してください。

- Q.任意継続掛金を1年分一括納入し、途中で脱退したときの掛金は返還されますか。

- A.

任意継続掛金を1年分一括納入し、途中で脱退したとき、未経過分の掛金は返還されます。資格喪失手続きを行う際は、「任意継続組合員資格喪失届書」を提出してください。

- Q.「標準報酬制」とはなんですか。

- A.

共済組合の掛金(保険料)や各事業の給付金は、「標準報酬の月額」と「標準期末手当等の額」に基づいて算定します。

「標準報酬の月額」は組合員の方が各月に受けた報酬の平均額から「報酬月額」を算定し、「報酬月額」を「標準報酬等級表」に当てはめて決定します。「標準期末手当等の額」は期末手当・勤勉手当等の額に基づいて決定します。この仕組みを「標準報酬制」といいます。

- ポイント!

標準報酬制では、毎月の報酬に基づいて掛金や給付金を算定するのではなく、原則として3か月間の平均額に基づいて一定期間の掛金や給付金を算定します。

- Q.「報酬」に含まれる手当には何がありますか。

- A.

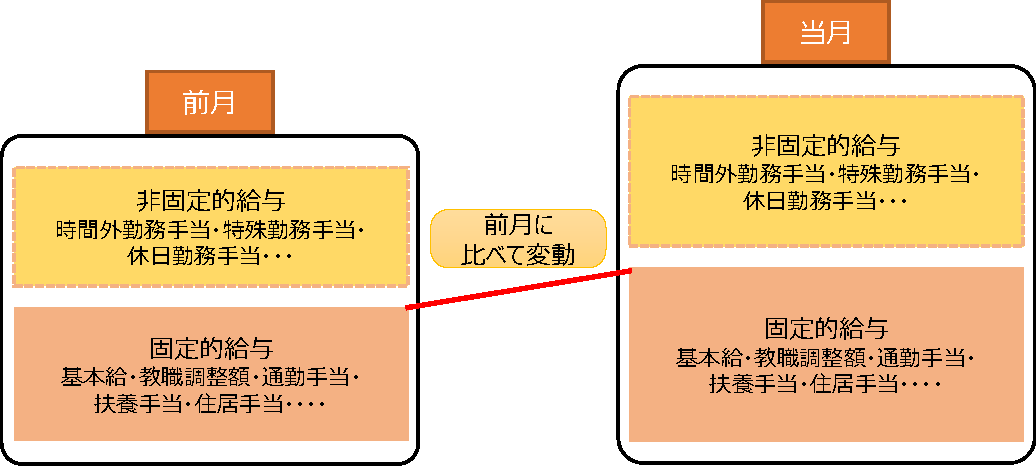

原則として、組合員の方が受けた基本給と諸手当等のすべてが「報酬」に含まれます。「報酬」は次のように「固定的給与」と「非固定的給与」に分類されます。

固定的給与 月単位で一定額が継続して支払われる報酬基本給(給料表の給料月額)・給料の調整額・教職調整額・給料の特別調整額(管理職手当)・初任給調整手当・扶養手当・地域手当・へき地手当・住居手当・単身赴任手当・義務教育等教員特別手当・定時制通信教育手当・産業教育手当・通勤手当 非固定的給与 勤務実績に応じて支払われる報酬特殊勤務手当・超過勤務手当・休日給・夜勤手当・宿日直手当・管理職員特別勤務手当 ただし、次の手当は報酬に該当しません。このうち、期末手当・勤勉手当等については、報酬には含まれませんが、「標準期末手当等の額」の算定の基礎となります。

報酬に該当

しないもの出張旅費・赴任旅費・災害派遣手当・見舞金・弔慰金・共済組合の給付金(傷病手当金、育児休業手当金など)・在外教育施設(日本人学校等)に派遣されている者に国(文部科学省)から支給される在勤手当・退職金・3か月を超える期間ごと(年3回以下)に支給される賞与(期末手当・勤勉手当)など - ポイント!

諸手当には、地域手当、扶養手当、通勤手当…と様々な手当がありますので、基本給が同じ額でも、諸手当の支給状況により標準報酬が一人ひとり違ってくることになります。

- Q.「標準報酬」はいつ決まるのですか。

- A.

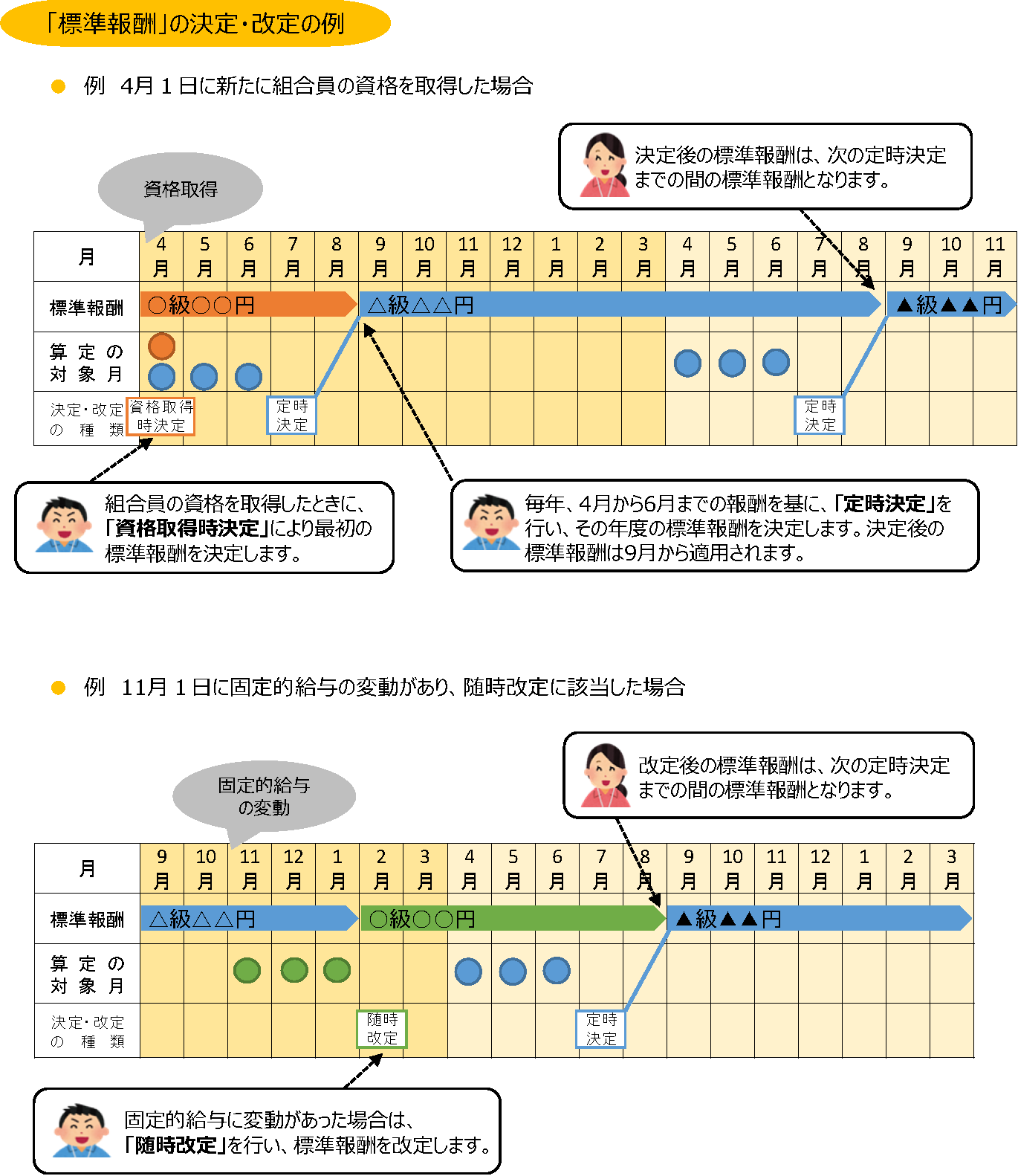

「標準報酬」は新たに採用されて組合員の資格を取得したときに決定(資格取得時決定)します。その後、年に1回、4月から6月までの報酬の平均額により決定(定時決定)するほか、報酬が著しく変動し一定の要件を満たしたときに改定を行います。決定・改定の種類、対象者等は下表のとおりです。

種類 対象者 対象となる報酬 決定・改定の時期 資格取得時決定 新たに組合員の資格を取得した者 資格取得時の報酬 資格を取得したとき 定時決定 7月1日現在において組合員である者 4月、5月、6月の報酬の平均 毎年9月 随時改定 報酬の額が著しく変動した者 固定的給与に変動があった月以後の3か月間の報酬の平均 変動があった月から4か月目 育児休業等終了時改定 育児休業等(注1)を終了した者 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 育児休業等終了日の翌日から4か月目 産前産後休業終了時改定 産前産後休業(注2)を終了した者 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 産前産後休業終了日の翌日から4か月目 - (注)(1)育児休業および育児休業に準ずる休業をいいます。

- (2)出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの間において、妊娠または出産に関する事由を理由として勤務に服さないことをいいます。

- Q.標準報酬の定期的な見直しは行われるのですか。(定時決定)

- A.

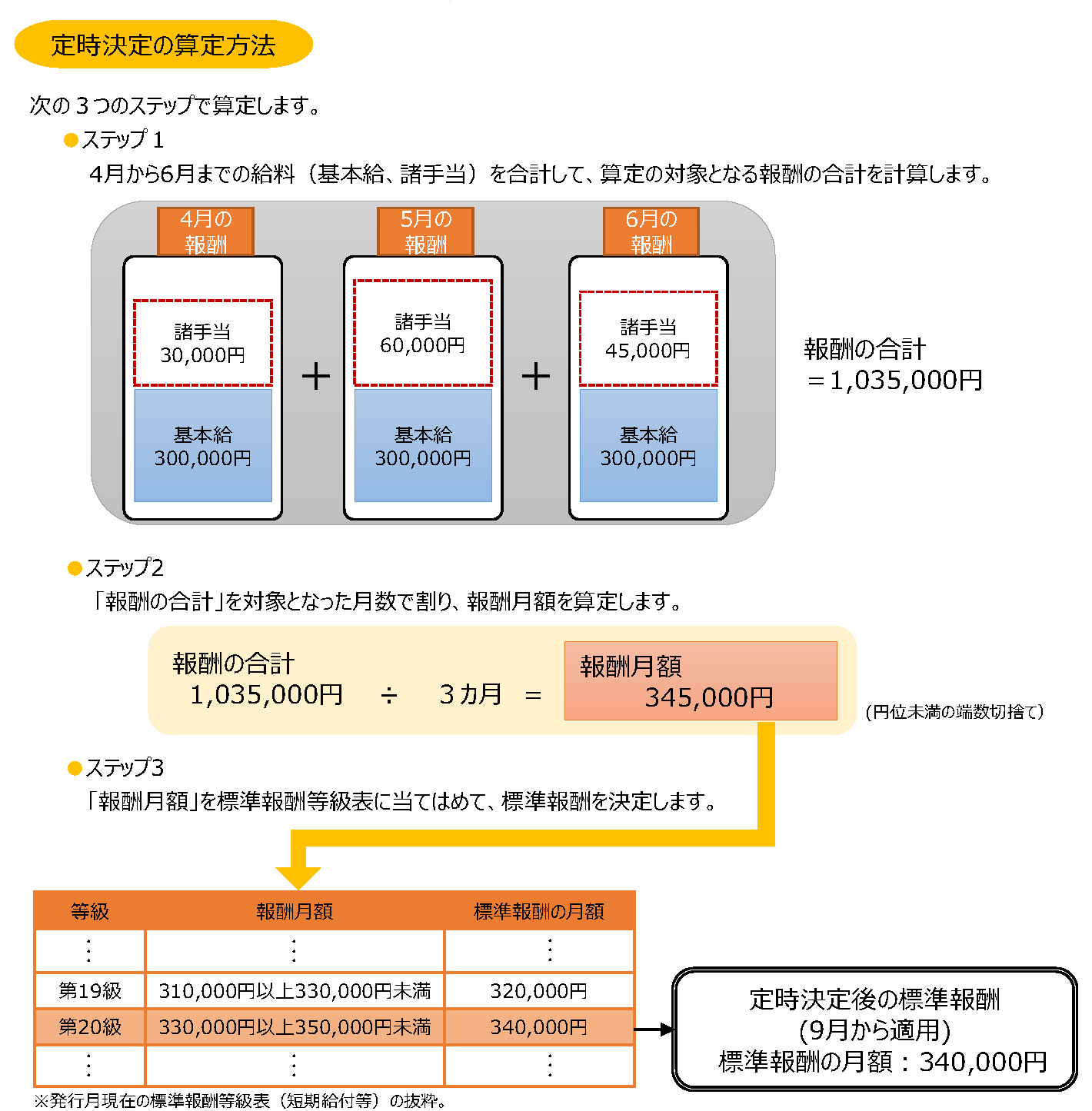

組合員の方が実際に受ける報酬とすでに決定されている「標準報酬」との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日に現に組合員である方を対象として、標準報酬の見直しが行われます。この見直しによる決定のことを、「定時決定」といいます。決定した標準報酬は、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬となります。

なお、次に該当する場合は、その年の定時決定は行いません。

- 6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した方。

- 7月から9月までのいずれかの月から、標準報酬の改定が行われる方。

- ポイント!

定時決定は毎年1回行い、標準報酬を見直します。

- Q.4月または 5月の途中で組合員になりましたが、定時決定はどのように算定しますか。

- A.

月の途中で組合員となったときは、通常、4月から6月までの報酬の平均額を算出する過程で、支払基礎日数が17日未満である月を除いて報酬の合計を計算します。

- Q.休業や休職などで、4月から6月までの報酬が全て支払われないか、或いは支払われているとしても何割か少なくなっている場合に、定時決定はどうなりますか。

- A.

休業や休職(育児休業、病気休職、職員団体への専従休職等)により、4月から6月までの報酬がすべて支払われない場合や4月から6月までの全ての月に低額の休職給を受けた日がある場合は、従前の標準報酬(その方にすでに決定している標準報酬)により決定します。

- Q.4月から6月までは、例年業務量が多く、他の期間に比べて報酬の額が多くなっています。この場合であっても4月から6月までの報酬により標準報酬を決定することになりますか。

- A.

業務の性質上、4月から6月までが繁忙期に当たり、通常の決定方法では著しく不当となるときは、申立てにより(注)、前年7月から当年6月までの報酬の平均額(以下「年間報酬の平均」といいます。)により標準報酬を決定することができます。

ただし、この決定を行うためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

- 4月から6月までの報酬を基に算定した標準報酬と年間報酬の平均によって算定した標準報酬に、2等級以上の差があること。

- 2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること。

- 年間報酬の平均で標準報酬を算定することについて、組合員が所属する所属長の申立て及び組合員本人の同意(注)があること。

- (注)所属長の「申立書」及び組合員の「同意書」を提出することにより行います。

- Q.4月から産休中のため、他の期間に比べて報酬の額が少なくなっています。この場合であっても4月から6月までの報酬により標準報酬を決定することになりますか。

- A.

4月から6月までの間に産前産後休暇を取得する場合、報酬額によっては、その後の育児休業手当金等の給付額が少なくなることがあります。このようなときは、産前産後休暇を開始した日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬の平均額(以下「年間報酬の平均(産前産後)」といいます。)により標準報酬を決定することができます。

ただし、この決定を行うためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

- 4月から6月までの間に産前産後休暇を取得していること。

- 4月から6月までの報酬を基に算定した標準報酬と年間報酬の平均(産前産後)によって算定した標準報酬に、2等級以上の差があること。

- 年間報酬の平均(産前産後)で標準報酬を算定することについて、組合員本人の申出(注)があること。

- (注)組合員の「申出書」を提出することにより行います。

- Q.組合員となったときの標準報酬の決定方法は?(資格取得時決定)

- A.

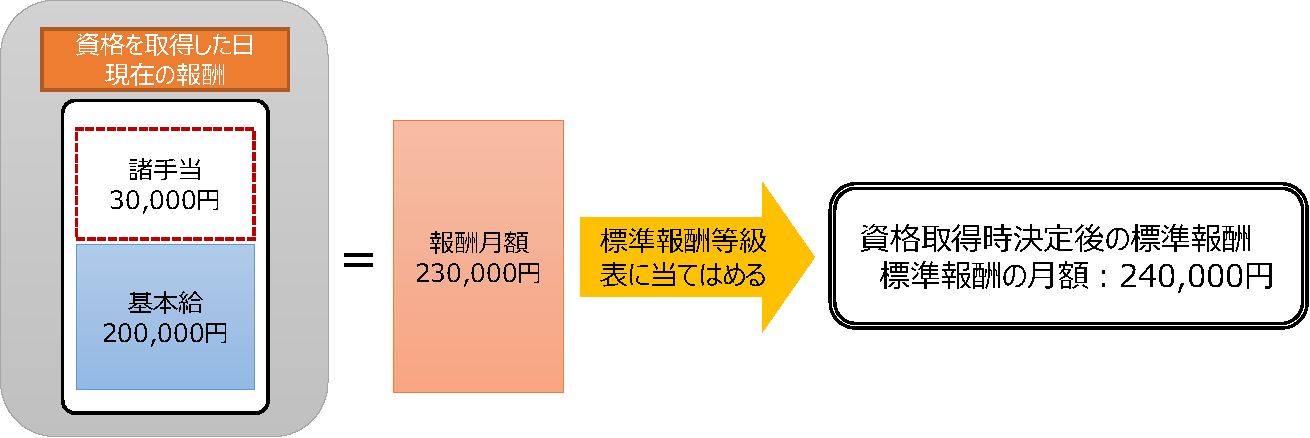

新たに組合員の資格を取得した方は、資格を取得したときに「標準報酬」を決定します。この決定を「資格取得時決定」といいます。

決定した標準報酬は、その年8月まで(6月から12月までに決定したときは翌年の8月まで)の標準報酬となります。

- ポイント!

組合員となったときは「資格取得時決定」により、標準報酬を決定します。

資格取得時決定の算定方法

組合員の資格を取得した日現在の報酬の額(注)を「報酬月額」として、「標準報酬等級表」に当てはめて標準報酬を決定します。

- (注)月の途中に資格を取得した場合は、月の初日に資格を取得したならば受けることができた報酬の額を含めて算定します。

- Q.著しく報酬が変動したときはどうなりますか。(随時改定)

- A.

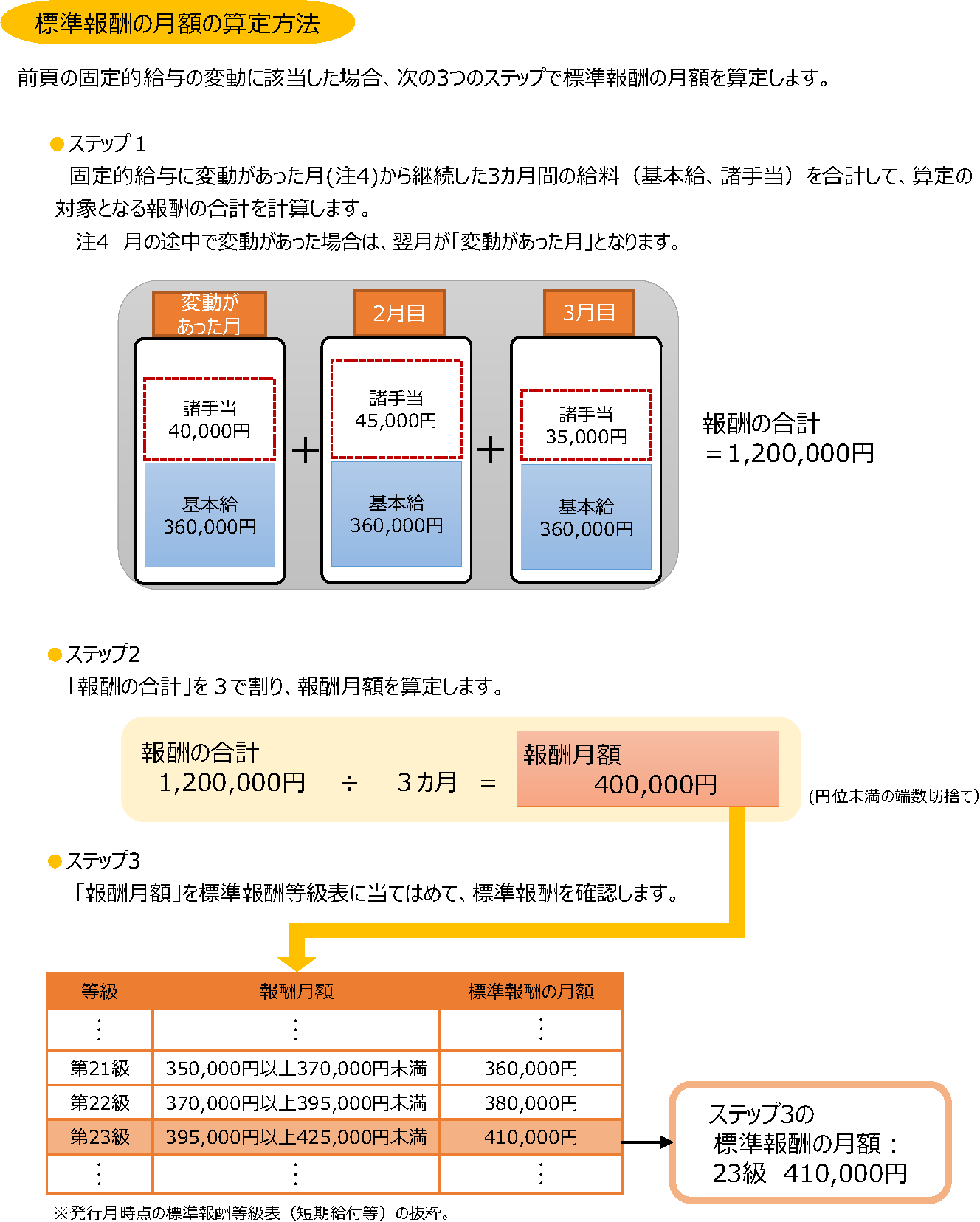

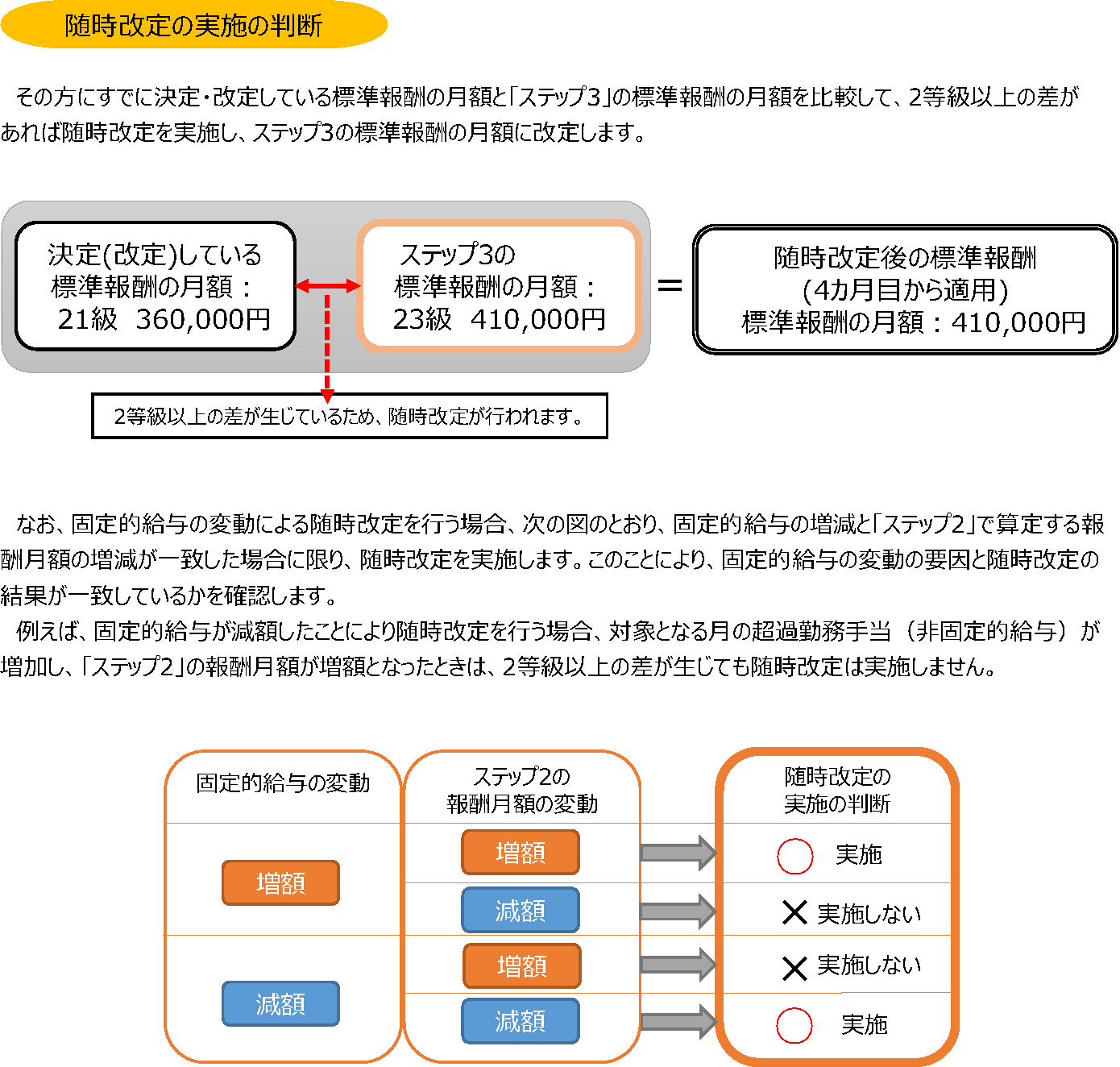

標準報酬は定時決定により毎年1回決定し、その年の9月から翌年の8月まで適用されますが、昇給、昇格、人事異動等により、報酬の額が著しく変動したときは、実際に受けている報酬の月額と標準報酬の月額に隔たりが生じないよう標準報酬の改定を行います。この改定を「随時改定」といいます。「随時改定」は次のいずれにも該当したときに行い、次の定時決定までの間の標準報酬(注1)となります。

- 前月に対し、当月の固定的給与に変動があること。

- すでに決定または改定されている標準報酬の等級と、変動があった月から継続した3か月間(注2)の報酬の平均により算定した標準報酬の等級に2等級以上の差があること。

- (注)(1)1月から6月までに改定した場合はその年の8月まで適用され、7月から12月までに改定した場合は翌年の8月まで適用されます。

- (2)各月とも支払基礎日数が17日以上であることが必要です。

- ※支払基礎日数は、報酬の支払の基礎となった日数をいい、次の式により計算します。支払基礎日数は、欠勤等により報酬が支払われない日がある月に、その月の報酬を含めて報酬月額を算定することが妥当かどうか判断するための基準となります。

支払基礎日数=暦の日数-週休日-欠勤日

(祝日、年末年始の休日は、支払基礎日数に含めます。)

固定的給与の変動

報酬は「固定的給与」と「非固定的給与」に分類されます。このうち、下図のように「固定的給与」に変動があった場合が随時改定の対象となります。 (注3)

ただし、休職等により、報酬の全部が支給されなくなった場合や、低額の休職給が支給されることとなった場合は固定的給与の変動に該当しません。

- (注)(3)手当の創設・廃止や手当額の改正など、給与体系に変更があった場合についても、随時改定の対象になります。

- ポイント!

報酬が著しく変動したときで要件を満たしたときは、「随時改定」により標準報酬を見直します。

- Q.随時改定に該当にするか、しないかは、組合員が自身で確認・判断しなければならないのですか。また、自分で行うべき手続きもあるのですか。

- A.

共済組合において判断しますので、組合員の方の手続きは必要ありません。

- Q.病気休職中(無給)や育児休業中に固定的給与に変動があった場合は、随時改定の対象となりますか。

- A.

休職等が終了し職場に復帰した月(月の途中の場合はその翌月)を「変動があった月」として、以後の3か月間の報酬の平均により、随時改定に該当するか判断します。

- Q.給与改定が遡及して行われたとき、随時改定は行われますか。

- A.

給与改定が遡及して行われたときは、給与改定後の額が実際に支給された月を「変動があった月」として、以後の3か月間の報酬により、随時改定に該当するか判断します。

- 【例】4月に遡及する給与改定があり、12月に給与改定後の給料と給与改定による差額 (4月~11月分)が支給された場合

12月を「変動があった月」として随時改定に該当するか判断します。

なお、給与改定による給料の差額(4月~11月分)は除いて、固定的給与に変動があった月から継続した3か月間の報酬の合計を算定します。

- Q.育児部分休業中で、毎月の実績によって基本給が変動しています。随時改定の対象となりますか。

- A.

育児部分休業により基本給が変動しているときも、固定的給与の変動に該当し、随時改定の対象になります。

- Q.随時改定に該当したとき、手続きは必要ですか。

- A.

組合員の方の手続きは必要ありません。

- Q.定期昇給により固定的給与が変更しますが、定期昇給以後の3か月間は例年業務量が多く、他の期間に比べて報酬の額が多くなっています。この場合であっても、当該3か月間の報酬により標準報酬を随時改定することになりますか。

- A.

業務の性質上、定期昇給以後3か月が繁忙期に当たり、通常の改定方法では著しく不当となるときは、申立てにより(注1) 、下記③により標準報酬を改定することができます。

この改定を行うためには、次の要件をすべて満たしていることが必要となります。

-

以下の①と②との間に2等級以上の差があること。

- ①すでに決定又は改定されている標準報酬

- ②昇給月以後の継続した3か月間の報酬を基に算定した標準報酬

-

上記②と下記③との間に2等級以上の差があること。

- ③昇給月以後の継続した3か月間に受けた固定的給与の平均額に、昇給月前の継続した9か月と昇給月以後の継続した3か月間に受けた非固定的給与の平均額を加えた額(以下「年間報酬の平均」といいます。) を報酬月額として算定した標準報酬

- ②と③との間に生じる2等級以上の差が、業務の性質上、例年発生することが見込まれること(注2)。

- ①と③との間に1等級以上の差があること(注3)。

- 年間報酬の平均で標準報酬を算定することについて、組合員が所属する所属長の申立て及び組合員本人の同意(注1)があること。

- (注)(1)所属長の「申立書」及び組合員の「同意書」を提出することにより行います。

- (2)定期昇給による固定的給与の変動に限られており、単年度のみの昇格や転居等に伴う通勤手当額の変更等は該当しません。

- (3)①と③が同じ又は③の方が低い場合は、①の標準報酬となります。

-

以下の①と②との間に2等級以上の差があること。

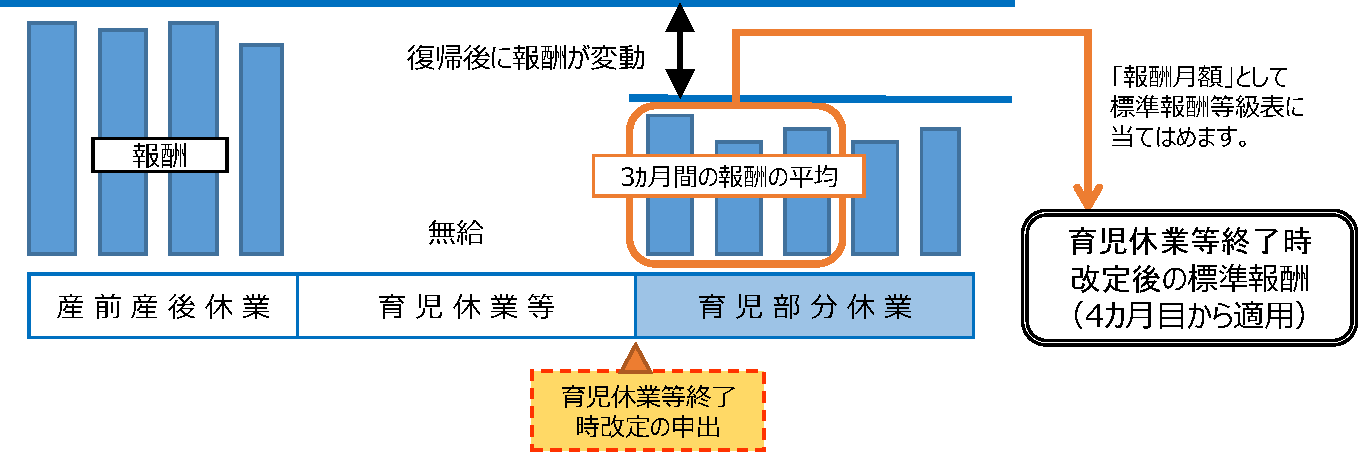

- Q.育児休業が終了したときはどうなりますか。(育児休業等終了時改定)

- A.

育児休業等を終了した後、育児部分休業や育児短時間勤務などの取得により報酬が低下した場合など、復帰後に受け取る報酬の月額と標準報酬の月額がかけ離れた額になることがあります。このような場合、育児休業等を終了したときに申出をすることにより、標準報酬を改定できます。この改定を「育児休業等終了時改定」といいます。決定した標準報酬は、次の定時決定までの間の標準報酬となります。

対象となる方

次の2つの要件を満たした方が「育児休業等終了時改定」の対象となります。

- 育児休業等を終了した日において、当該育児休業等に係る3歳未満の子を養育する方(注1)

- 共済組合に申出(注2)を行った方

- (注)(1)育児休業等を終了した日の翌日に産前産後休業を開始している方を除きます。

- (2)申出は、「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出することにより行います。

- ※特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等について育児休業等を取得した場合も対象となります。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した日において当該産前産後休業に係る子を養育する方(注3)が、共済組合に申出(注4)を行ったときには、育児休業等終了時改定と同様に標準報酬を改定することができます。この改定を「産前産後休業終了時改定」といいます。

- (注)(3)産前産後休業を終了した日の翌日に育児休業等を開始している方を除きます。

- (4)申出は、「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」を提出することにより行います。

- ポイント!

育児休業等、産前産後休業から復帰したときに申出をすると、標準報酬の見直しを行うことができます。

- Q.「随時改定」と「育児休業等終了時改定」の違いはどのようなものですか。

- A.

「随時改定」と「育児休業等終了時改定」を比較すると、次のように改定の要件が異なります。

- 随時改定を行うためには2等級以上の差が必要ですが、育児休業等終了時改定は1等級以上の差 があれば改定できます。

- 随時改定は変動があった月以後3か月間の報酬の支払基礎日数がいずれも17日以上であることが必要ですが、育児休業等終了時改定では支払基礎日数が17日未満の月がある場合であっても、改定を行うことができます(この場合、支払基礎日数が17日未満である月を除いて算定します。)。

→月の途中で職場復帰した場合、育児休業等終了時改定の方が、早い月から標準報酬の改定を行うことができます。

- ※育児休業等終了時改定には申出が必要ですが、随時改定の申出は不要であり、要件を満たしたときに改定が行われます。育児休業等終了時改定の申出を行わなかった場合でも、随時改定の要件を満たした場合は、随時改定が行われます。

- Q.育児休業等を終了した後に、育児部分休業や育児短時間勤務を取得しない予定ですが、育児休業等終了時改定の申出はできますか。

- A.

職場復帰後の勤務形態についての条件はありませんので、育児休業終了時改定を行うことができます。なお、職場復帰後に、報酬が増加した場合であっても、申出を行うことができます。

- Q.男性が育児休業等を取得した場合も、育児休業等終了時改定の申出はできますか。

- A.

育児休業等を終了した月において3歳未満の子を養育している場合は、男性も対象になります。

- Q.「3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例」とはなんですか。

- A.

3歳未満の子(注1)を養育している期間の標準報酬が子を養育する前と比べて低くなったとき、 年金額(注2)の計算に使用する標準報酬に関する特例の適用を受けることができます。

特例の適用を受けるためには、共済組合に申出(注3)を行うことが必要です。

- (注)(1)実子だけでなく、養子や特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も含まれます。

- (2)厚生年金と退職等年金給付が対象になります。これらの年金は、組合員であった期間の標準報酬を基に算定されるため、標準報酬が低下すると、将来受け取ることになる年金額に影響が生じる場合があります。

- (3)申出は、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより行います。

- ポイント!

特例の適用を受けた場合も、掛金は実際の標準報酬により算定され、追加の掛金等は発生しません。

特例の内容

3歳未満の子を養育している組合員である方または組合員であった方で申出を行った方が対象となります。

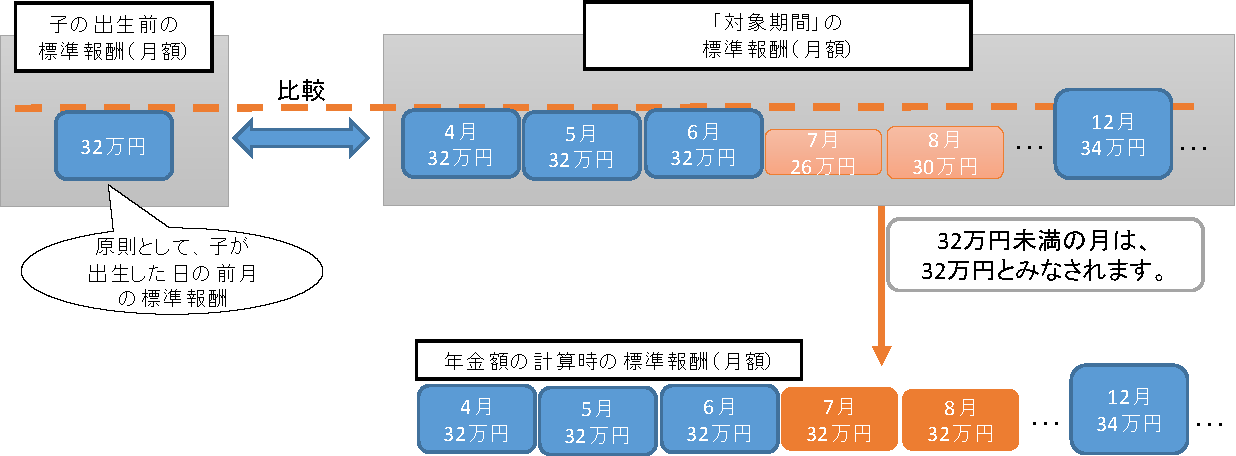

申出を行うことにより、特例の「対象期間」のうち、「各月の標準報酬」が「子の出生前の標準報酬」(注4)を下回る期間について、「子の出生前の標準報酬」を「当該各月の標準報酬」とみなして年金額の計算をすることができます。

- (注)(4)「子の出生前の標準報酬」は、原則として、子が出生した日の属する月の前月の標準報酬(月額)をいいます。

対象期間

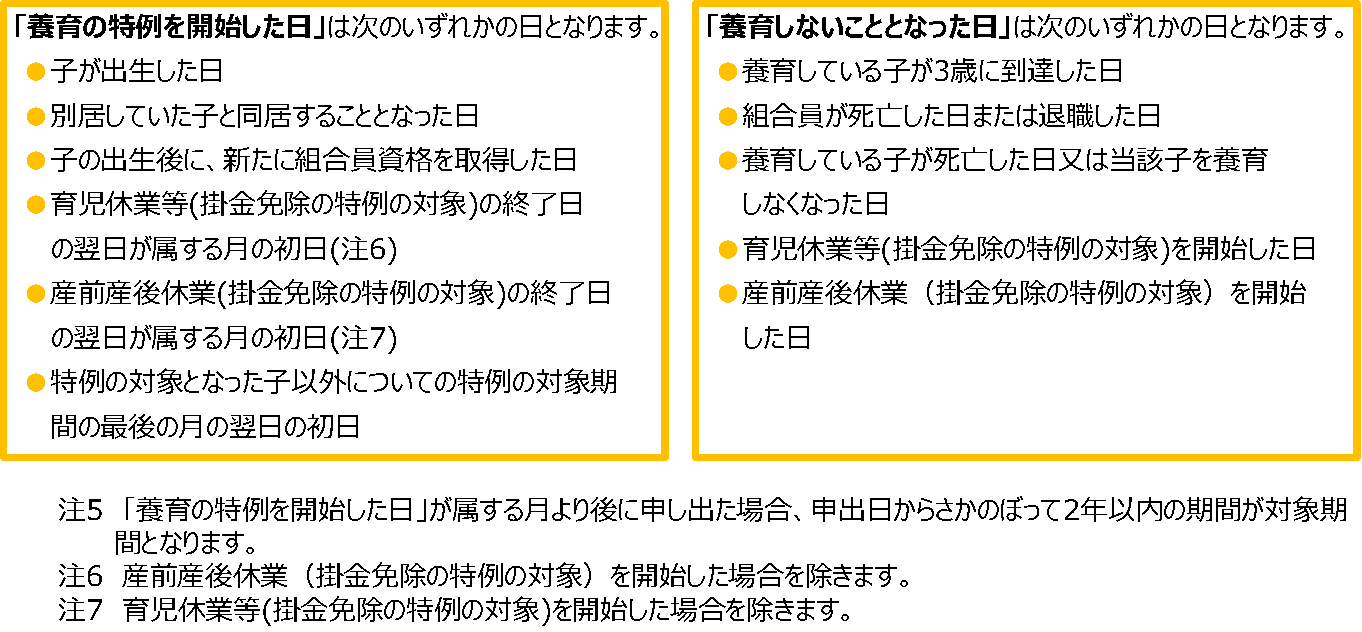

「対象期間」は、「養育の特例を開始した日」の属する月から「養育しないこととなった日」の翌日の属する月の前月までとなります。(注5)

特例の適用例

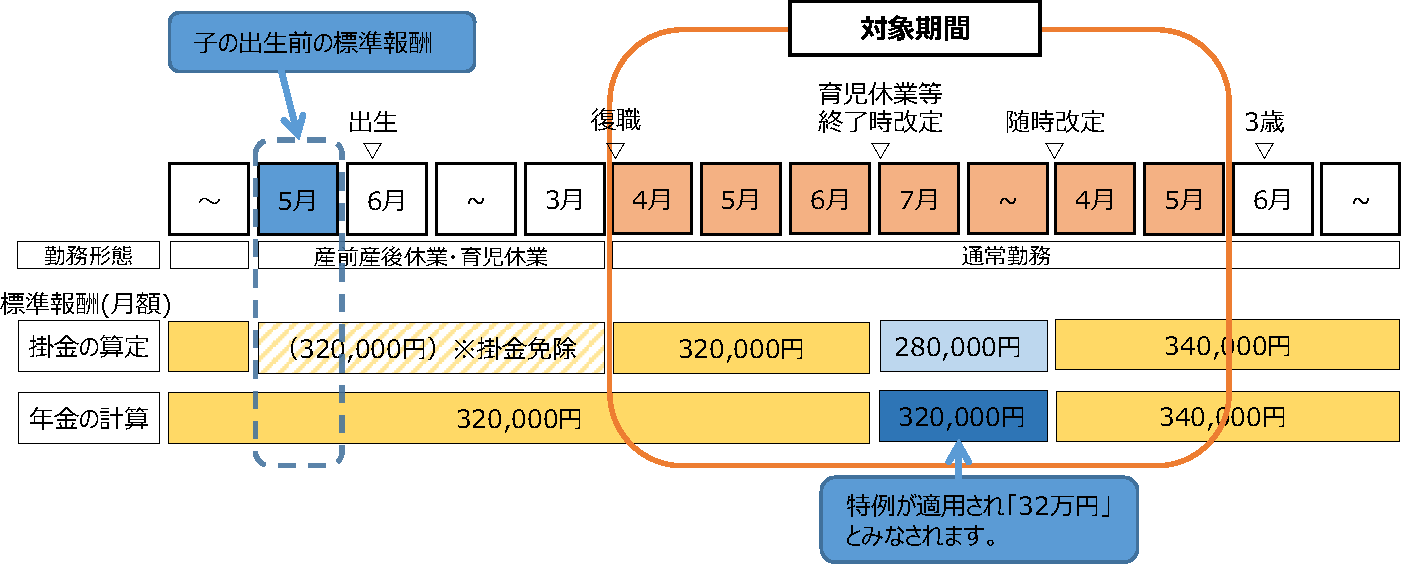

6月10日に子が出生し翌年の3月31日に育児休業等を終了し、4月1日に職務復帰した場合

- 子の出生前の標準報酬(子が出生した日の前月の標準報酬):320,000円(5月の標準報酬)

- 養育の特例を開始した日:4月1日(育児休業等の終了日の翌日が属する月の初日)

- 養育しないこととなった日:6月9日(養育している子が3歳に到達した日)

- ※特例の対象期間のうち、7月以後の期間は、標準報酬が「子の出生前の標準報酬」を下回るため、年金額の計算時に、「子の出生前の標準報酬」を使用して計算します。

- Q.育児休業等を取得していますが、申出はいつ行えばいいですか。

- A.

掛金免除の対象となる育児休業等や産前産後休業を取得している間は特例の適用を受けられないため、復職後に申出を行うこととなります。

- Q.育児休業から復帰し育児休業等終了時改定を行いましたが、復職時調整により標準報酬の等級が従前より上がっています。このような場合でも、特例の申出をすることはできますか。

- A.

申出を行うことが可能です。ただし、対象期間の各月の標準報酬が「子の出生前の標準報酬」を下回る月がないときは、特例の適用はありません。

- Q.男性も特例の対象になりますか。また、特例の適用を受けるためには子を被扶養者にしていることが必要ですか。

- A.

3歳未満の子を養育している場合、男性も対象となります。子を被扶養者にしていることの要件はありません。

- Q.「標準期末手当等の額」とはなんですか。

- A.

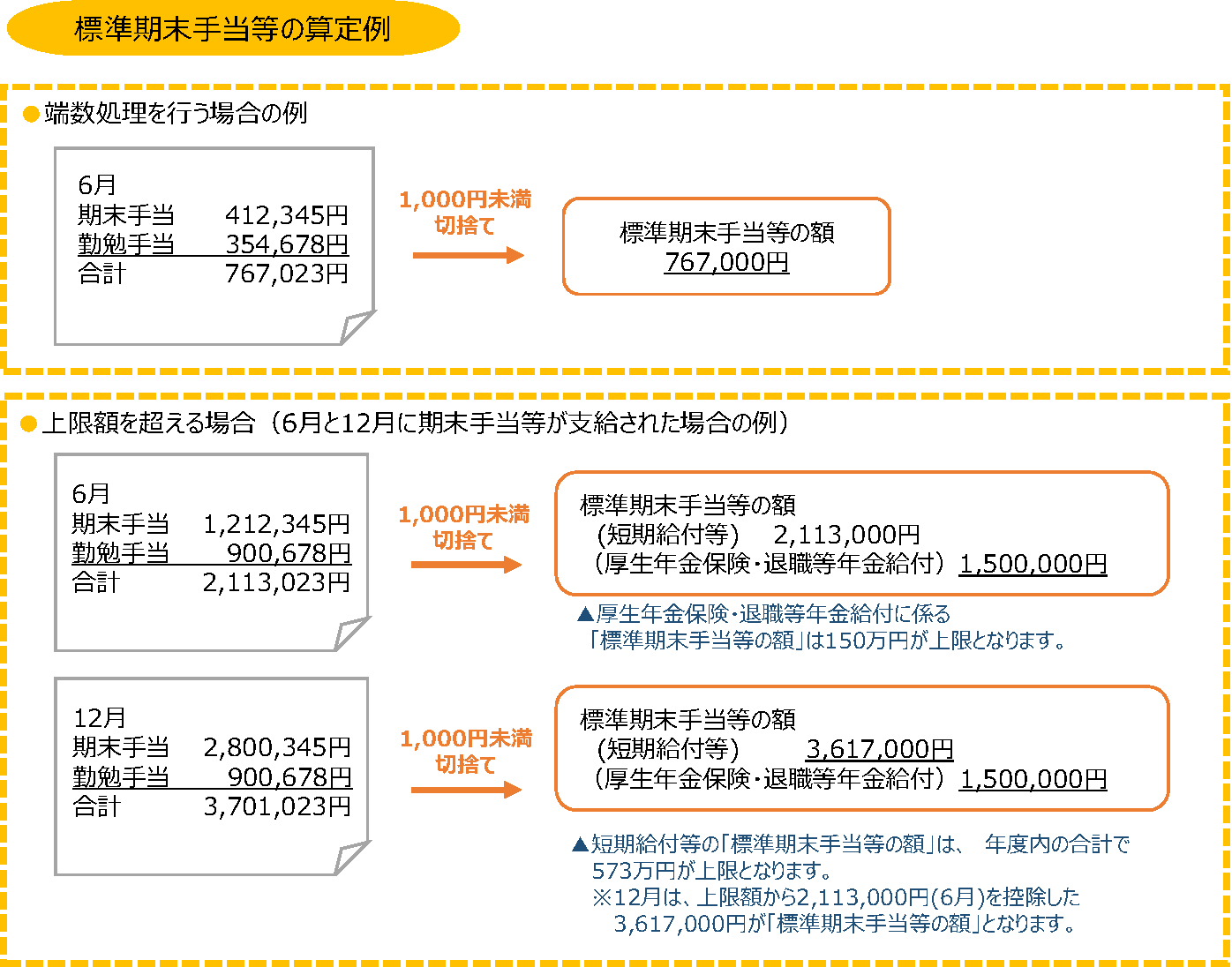

「標準期末手当等の額」は、組合員の方が期末手当等を受けた月において決定し、掛金等の算定の基礎となります。

その月に支給された期末手当等の額を合計し、1,000円未満の端数を切り捨てた額が「標準期末手当等の額」となります。

ただし、短期給付等に係る「標準期末手当等の額」は年度内の合計で573万円が上限となり、厚生年金保険・退職等年金給付に係る「標準期末手当等の額」は支給月(同一月内に複数支給された場合は、合算した期末手当等の額)ごとに 150 万円が上限になります。

期末手当等とは

期末手当、勤勉手当その他3か月を超える期間ごと(年3回以下)に支給される手当をいいます。

- ポイント!

期末手当等を受けた月には「標準期末手当等の額」を算定します。